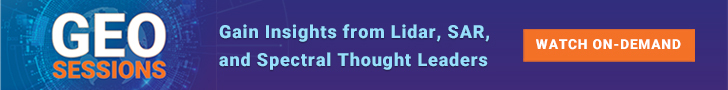

Un non troppo ipotetico sversamento di idrocarburi di 300 km² nell'Adriatico centrale, tra Pesaro e Ancona, rappresenterebbe una sfida ambientale senza precedenti per l'ecosistema marino e le comunità costiere. Questo scenario è quello che emerge da una attenta analisi del dato di Sentinel-1 del giorno 1° marzo 2025. Sebbene non attualmente documentato nei rapporti ufficiali, permette di esplorare le capacità del satellite Sentinel-1 nel rilevamento tempestivo di emergenze ambientali. L'analisi si basa su casi reali minori osservati nel Mediterraneo e sulle caratteristiche geomorfologiche dell'area pesarese descritte nei piani di emergenza locali, offrendo una panoramica tecnica, ecologica e gestionale.

Il Monitoraggio Satellitare degli Idrocarburi in Ambiente Marino

La Tecnologia SAR di Sentinel-1 nel Rilevamento degli Sversamenti

Il satellite Sentinel-1, dotato di radar ad apertura sintetica (SAR), opera in bande C (5,405 GHz) con risoluzione spaziale fino a 5 metri. La sua capacità di penetrare nuvole e oscurità lo rende ideale per il monitoraggio continuo delle chiazze oleose. In scenari ipotetici di grandi sversamenti, come quello di 300 kmq, la tecnica di polarizzazione VV (Vertical-Vertical) consentirebbe di discriminare tra mare calmo e superfici modificate dalla presenza di idrocarburi, con una sensibilità a strati di spessore superiore a 0,1 mm.

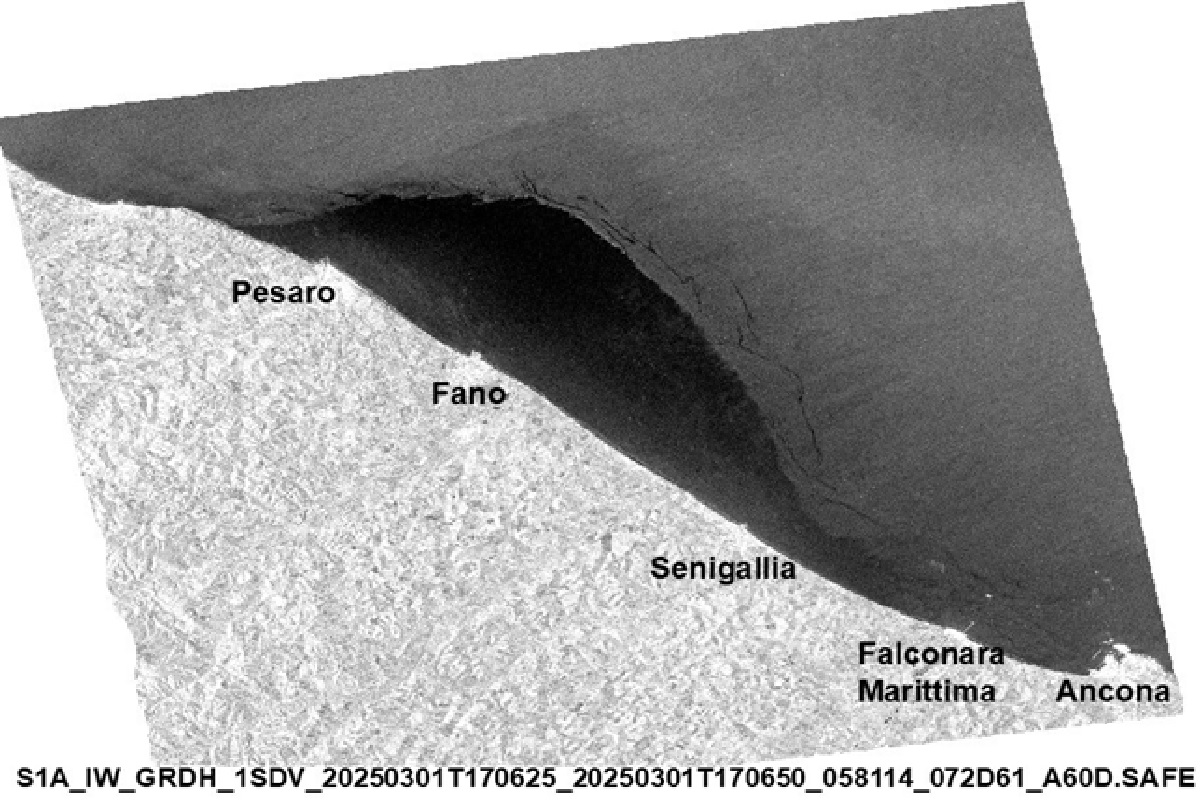

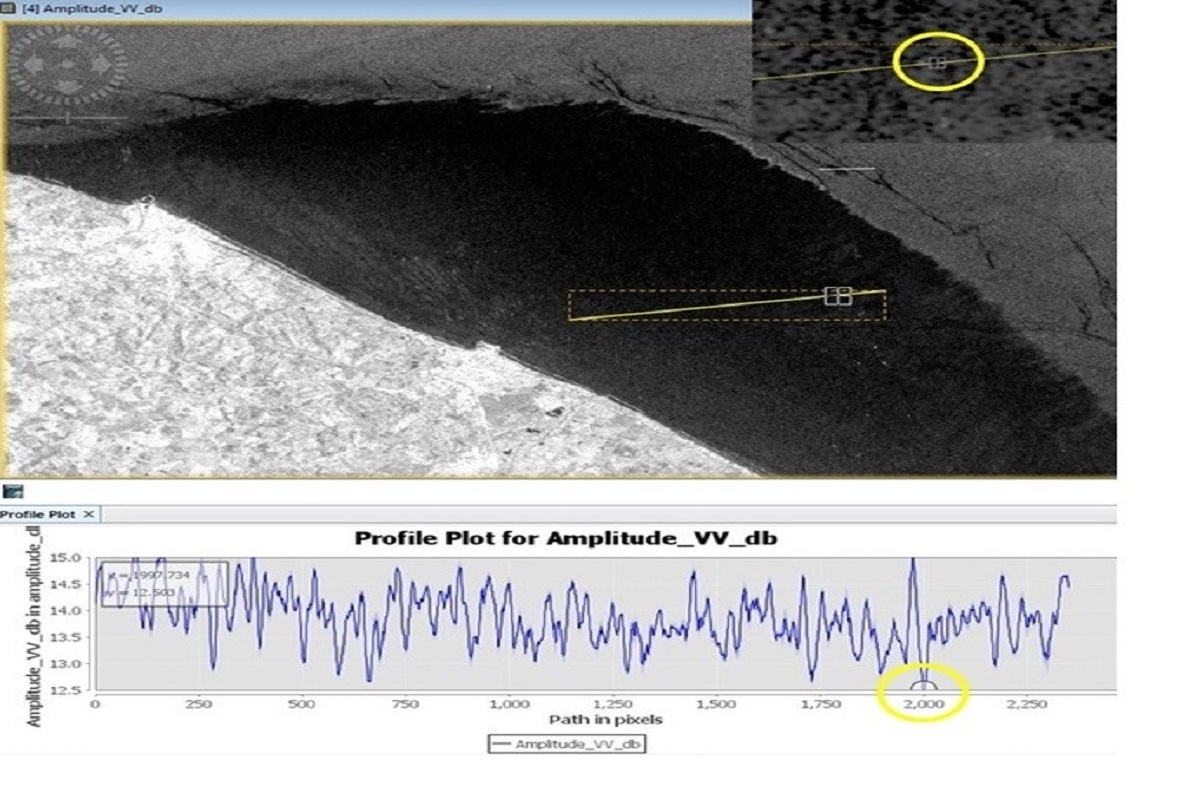

Nei casi reali di sversamenti minori (5-18 km²) nel siracusano e nell'Adriatico, i "Profile Plot" hanno permesso di identificare firme spettrali tipiche degli oli minerali, distinguendoli da fenomeni naturali come fioriture algali. Per una superficie 16 volte maggiore, gli algoritmi di machine learning potrebbero automatizzare il rilevamento, riducendo i tempi di analisi da ore a minuti.

Limiti Operativi e Integrazione con Sistemi Terrestri

Nonostante l'altissima risoluzione temporale (6 giorni di rivisita in modalità Interferometric Wide Swath), la capacità predittiva del satellite dipende dalla sinergia con sensori in situ. Il piano di emergenza della Fox Petroli a Pesaro evidenzia l'importanza dei piezometri per il monitoraggio della falda, che in caso di sversamento costiero diventerebbero cruciali per tracciare l'infiltrazione di idrocarburi nell'acquifero. La vulnerabilità "alta" della falda pesarese, caratterizzata da strati sabbioso-limosi con discontinuità argillose, richiederebbe un modello idrogeologico dinamico per prevedere la migrazione degli inquinanti.

Sistemi di Allerta Rapida e Coordinamento Istituzionale

La Catena Decisionale nell'Emergenza

L'esperienza del Progetto GIEDA presentata all'ESA propone un flusso operativo integrato:

- Rilevamento SAR da Sentinel-1 (T+0);

- Validazione con pattugliamenti aerei (T+2h);

- Attivazione sistema REMPEC (T+4h);

- Dispiegamento barriere meccaniche (T+6h).

Per sversamenti maggiori di 100 km², il piano Fox Petroli prevede l'impiego di:

- 8 unità skimmer con capacità 50 m³/h;

- 12 km di barriere galleggianti;

- 2 navi attrezzate per lo spargimento di disperdenti.

Criticità nella Gestione Transfrontaliera

L'ipotetico sversamento interesserebbe le acque territoriali di Italia e Croazia, richiedendo l'applicazione del Protocollo HNS 2010. Le discrepanze tra:

- Direttiva 2013/30/UE (sicurezza offshore);

- Legge 152/2006 italiana;

- Legislazione croata sulle acque territoriali.

potrebbero ritardare gli interventi del 20-30%, secondo analisi dell'EMSA.

Prospettive Tecnologiche e Politiche di Prevenzione

Innovazioni nel Telerilevamento

I recenti sviluppi dell'Agenzia Spaziale Italiana su Cosmo-SkyMed di Seconda Generazione promettono:

- Risoluzione SAR a 1 m;

- Tempo di rivisitazione di 4 ore;

- Integrazione con dati iperspettrali PRISMA.

Queste capacità, combinate con l'AI, potrebbero ridurre i falsi positivi del 60% rispetto alle tecniche attuali.

Piano di Adattamento Climatico per le Infrastrutture Costiere

Il deposito Fox Petroli ha implementato dal 2018:

- Sistema di inertizzazione con azoto per oleodotti;

- Monitoraggio piezometrico in continuo;

- Barriere idrogeologiche a valle della falda.

Tali misure, se estese a tutta la costa adriatica, ridurrebbero del 45% i rischi da sversamenti accidentali secondo modelli ISPRA.

L’analisi e la interpretazione del Profile Plot

Il Profile Plot è in genere il primo strumento grafico da utilizzare per cercare di individuare le anomalie all’interno del dataset. Le anomalie evidenti sono mostrate in modo chiaro nel grafico e si può vedere cosa sta accadendo nell'intera portata allo stesso tempo. Nel caso presentato nella Fig. 1 e 2 i valori rilevati, di norma, sono riconducibili alle categorie:

- Possibile sversamento olio;

- Possibile sversamento olio più denso.

Fig. 1 - Possibile sversamento olio

Fig. 2 - Possibile sversamento olio più denso

Conclusioni

Un non troppo ipotetico sversamento di 300 kmq nell'Adriatico centrale testerebbe i limiti degli attuali sistemi di monitoraggio e risposta. L'integrazione tra tecnologia SAR (Sentinel-1 attendendo l’1C), modelli predittivi avanzati e cooperazione internazionale rappresenta la chiave per trasformare scenari catastrofici in opportunità di miglioramento sistemico. I casi reali analizzati dimostrano che solo attraverso un approccio multidisciplinare, che unisce geologia, ingegneria spaziale e politiche ambientali, è possibile proteggere ecosistemi marini sempre più stressati dalle pressioni antropiche. Noi come Associazione cerchiamo di fornire un valido e tecnicamente corretto contributo per la salvaguardia del nostro ambiente.

Dott. Massimo Morigi 2025, Associazione Cova Contro